Il y a 200 ans : Etienne Fechet boulanger fait fortune à Paris

Maison natale d'Etienne FECHET à la Jubilière

Le 11 avril 1773, naît Etienne FECHET, dernier des 5 enfants de Louis Fechet, vigneron au hameau de la Jubilière, à l'époque commune de St-Martin la Plaine.

Comme dans beaucoup de campagnes du XVIIIème siécle, peu propices à une réelle instruction, il passera sa jeunesse loin des livres et des études, et se souviendra toujours de ce manque d'éducation.

Sa soeur aînée, Jeanne Féchet née en 1762 se mariera avec Jean Bonnand. Ils s'installeront à la Roussillière commune de St-Maurice sur Dargoire. De leur union, naîtra en 1796 Clément Bonnand futur évêque de Pondichery ville portuaire, capitale de l'Inde française.

A sa majorité, il laissera la propriété familiale à son frère Clément, et bien que peu instruit, c'est vers la capitale qu' il commencera une nouvelle vie.

Dans les nombreuses fermes de cette époque, chaque famille préparait avec sa farine, la pâte au fournil et cuisait son pain pour la semaine. Sans doute, Etienne Féchet a t-il gardé à l'esprit ce travail de la fabrication du pain !

Peut-être inspiré par les besoins en boulangerie sous l'ère napoléonienne, Etienne Fechet, quitte sa Jubilière natale, vers l'année 1800 et devient boulanger(1) à Paris.

L’empereur souhaitait une boulangerie forte et une profession réglementée. «Du pain dépend la survie des Empires que les peuples ne sauraient défendre le ventre creux » aurait-il ajouté pour motiver son geste.

(1) Le prix du pain ayant atteint 0,45F, Bonaparte estima que l'ouvrier gagnant alors 2F par jour ne pouvait se le payer. En 1801, Napoléon soucieux d’assurer un approvisionnement régulier de la capitale, a réglementé l’exercice de la profession tout en souhaitant une boulangerie "forte".

(1) Le prix du pain ayant atteint 0,45F, Bonaparte estima que l'ouvrier gagnant alors 2F par jour ne pouvait se le payer. En 1801, Napoléon soucieux d’assurer un approvisionnement régulier de la capitale, a réglementé l’exercice de la profession tout en souhaitant une boulangerie "forte".

Une catégorie "pain de luxe" est proposée par des particuliers aisés et rémunère mieux le boulanger.

Le "Bonaparte" qui laisse deviner une prise de position politique de l’époque est un pain d’un demi-kilo à pâte ferme.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

———————————————————

———————————————————

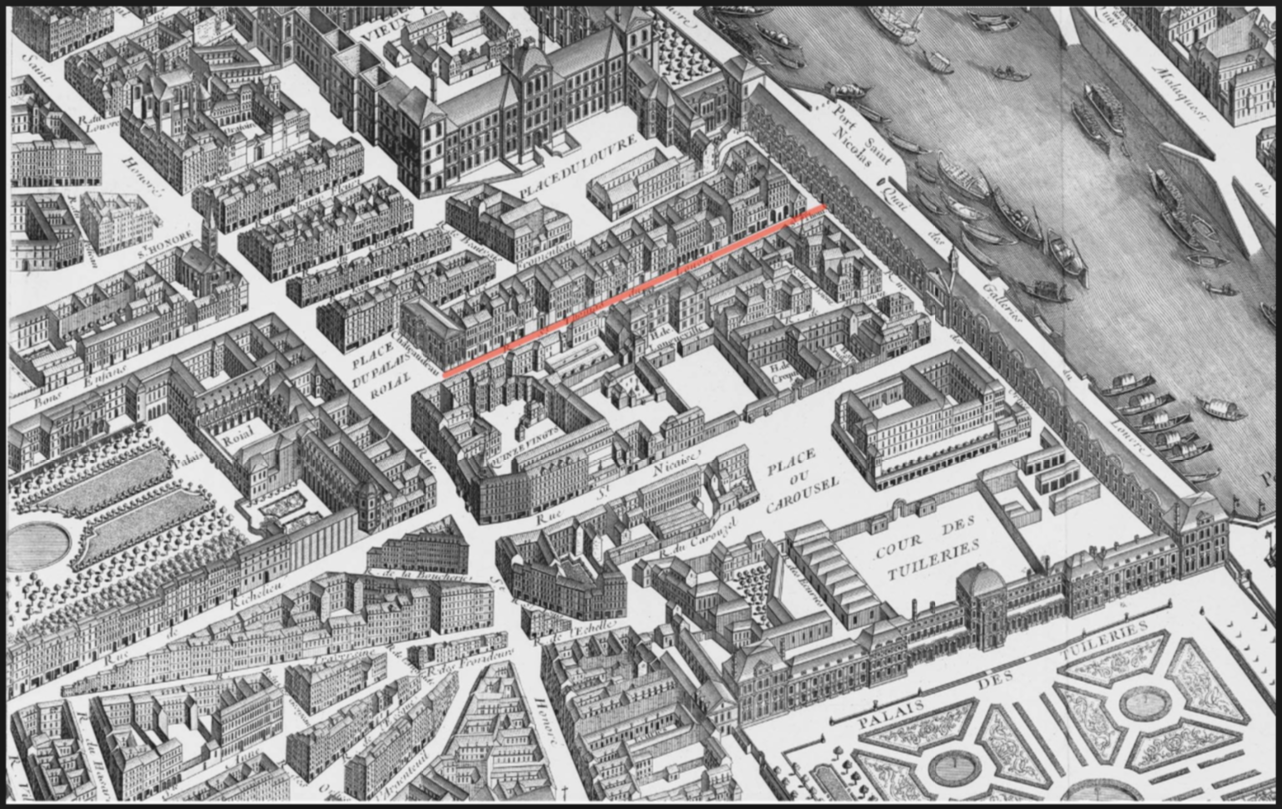

Il effectuera son apprentissage chez Nicolas Delahogue, maître boulanger rue du faubourg du Temple, dont il épousera la fille Elisabeth quelques années plus tard. En 1805, il s'installe avec son épouse, artisan-boulanger au n° 30 de la rue St-Thomas du Louvre (aujourd'hui galerie du Louvre), tout près du palais des Tuileries, dans le 1er arrondissement de Paris.

(plan d'époque avec la rue St-Thomas du Louvre marquée en rouge)

La numérotation des rues de Paris qui date du décret du 4 février 1805 est toujours valable actuellement.

La numérotation des rues de Paris qui date du décret du 4 février 1805 est toujours valable actuellement.

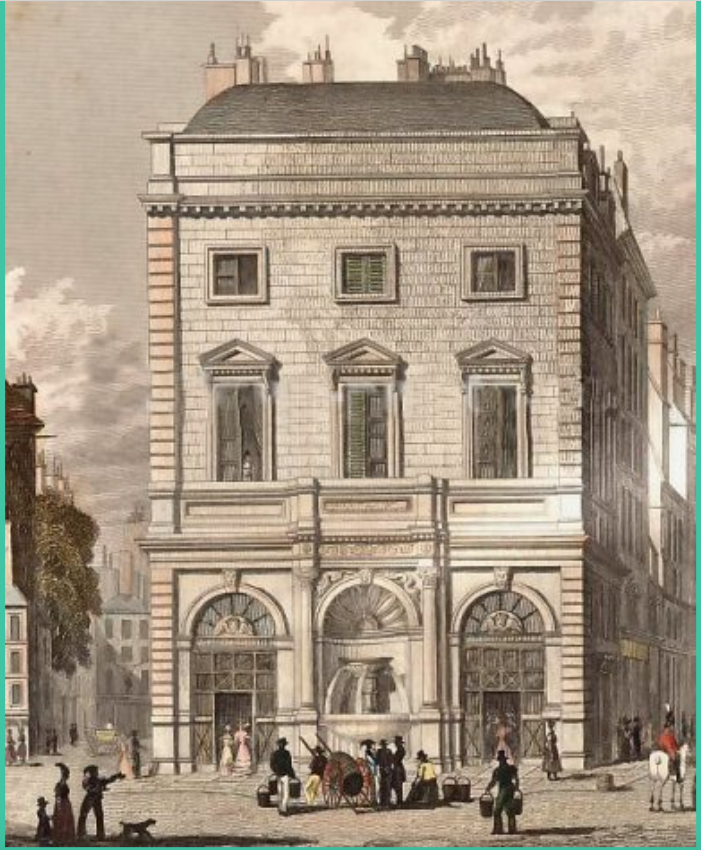

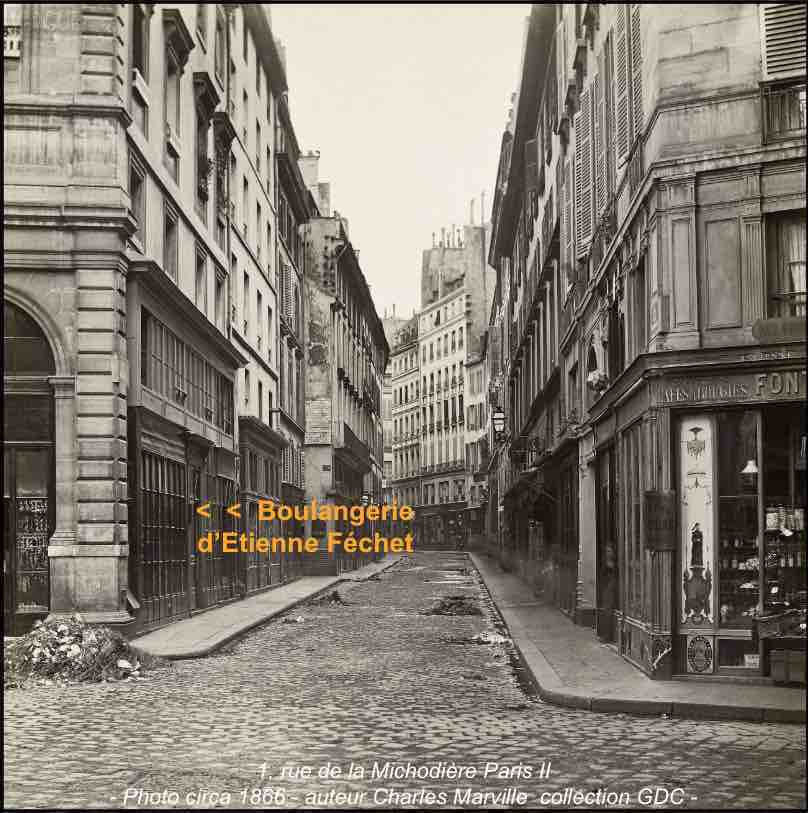

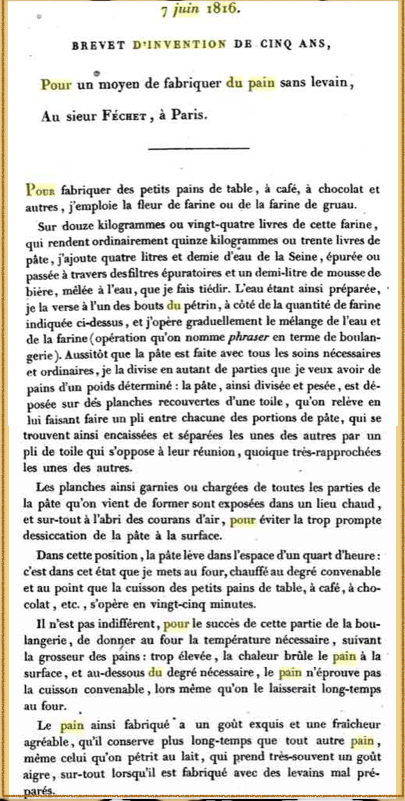

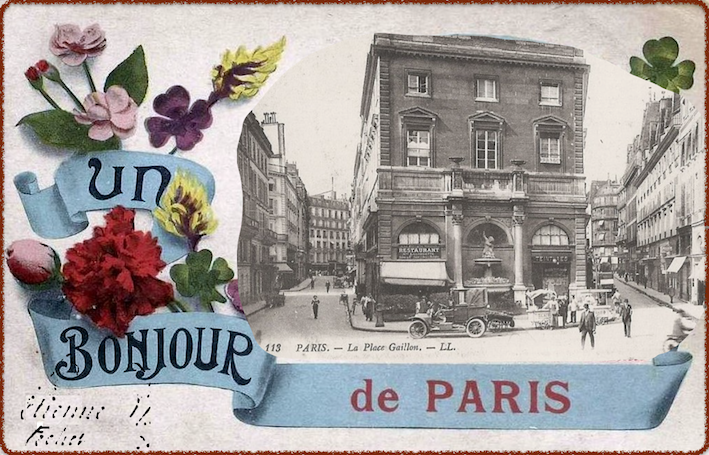

En 1810, sur proposition de l'architecte Fontaine, Napoléon 1er approuve le projet de la grande galerie qui doit réunir les palais du Louvre et des Tuileries. Etienne Féchet est alors contraint de déménager pour s'installer à quelques encablures, 1 rue de la Michodière, au rez de chaussée d'un ancien hôtel particulier construit en 1672, à deux pas de l'Opéra. Hôtel qui fut tour à tour la propriété de la princesse de Bourbon, fille de Louis XIV, du duc de Richelieu et de l'ambassadeur d'Espagne. C'est ici, place Gaillon, dans ce lieu historique, qu'Etienne Féchet va étudier et mettre en place un moyen spécial de fabrication de pains sans levain, pendant 5 années, et déposer le 27 mai 1816 un brevet d'invention dans le secteur alimentaire : boulangerie-pâtisserie. (voir Institut National de la Propriété Industrielle - cote du dossier 1BA327)

carte postale ancienne de la place Gaillon, à droite commencement de la rue Michodière

< < < emplacement de la boulangerie d'Etienne Féchet

Gravure de Charles Heath (1785-1848) d'après un dessin de Charles Pugin (1769-1832)

autrefois, la boulangerie d'Etienne Féchet …

…en 2003, le restaurant de Gérard Depardieu …

En 2003, c'était l'établissement de Gérard Depardieu, avec son restaurant "la Fontaine Gaillon".

En 2003, c'était l'établissement de Gérard Depardieu, avec son restaurant "la Fontaine Gaillon".

Sa cuisine fondée sur les valeurs sûres de la gastronomie française

était une belle maison festive, un lieu pour accueillir les artistes et leurs amis.

Fontaine restaurée en 1828 par Visconti qui construisit le tombeau de l'empereur Napoléon 1er

…aujourd'hui, cet établissement entièrement rénové accueille la nouvelle carte de Marc Veyrat

Le renouveau d'une institution parisienne

La Fontaine Gaillon – 1 rue de la Michodière 75002 Paris

Réservation : +33 (0)1 88 33 93 00

Du lundi au vendredi de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h30 et le samedi de 19h00 à 22h30.

— — — — — — —

Le 7 juin 1816, suite à une ordonnance du 19 avril, sous le roi Louis XVIII,

Etienne Féchet reçoit un brevet d'invention de 5 ans pour des procédés relatifs à la fabrication du pain sans levain.

|

|

|

Son neveu, Clément Bonnand,

prêtre en formation au séminaire des missions étrangères, rue du Bac à Paris,

lui rendra visite, en 1823, avant de partir en mission aux Indes, et devenir évêque de Pondichery.

Il y passera 37 années de sa vie sans jamais revenir en Europe.

Elisabeth Delahogue, son épouse, décédera en 1835, à 57 ans sans enfant, et il passera les dernières années de sa vie, dans son appartement au 12, rue du faubourg du Temple, tout près de la place de la République où il s'éteindra le 10 décembre 1850.

Par ses nombreuses lettres, il tiendra informer son frère Clément, resté dans la maison paternelle à la Jubilière, des mouvements de la période révolutionnaire de 1847, où il décrira en détail l'insurrection avec ses barricades, l'entrée du peuple au Palais royal et la prise des Tuileries. (Voir journal J.C. Bonnand 1847-1848)

Après sa mort, quelle ne fut pas la surprise pour ses héritiers de découvrir aux minutes de Maître Acloque, notaire à Paris, une fortune de 380.000 francs, dans un testament olographe formulé ainsi : "Je legs sur le grand livre 1.000 francs de rente à la commune de St-Martin la Plaine, une partie pour ses indigents, l'autre pour l'école et désire que l'on fasse instruire les jeunes enfants du bas de la commune, car c'est trop loin pour se rendre au village. M. le maire sera tenu de donner son avis au conseil tous les ans sur l'emploi des 10.000 francs de rente, le tout combiné avec mon épouse Elisabeth Delahogue décédée le 7 mars 1835".

On peut comprendre la justesse de ses désirs, lui qui sans instruction avait réussi sa vie professionnelle, sans jamais renier ses origines, il avait ressenti ce besoin d'aider ses anciens compatriotes.

Il laisse également à perpétuité 500 francs par an à l'hospice de Rive-de-Gier ainsi que 24 messes. Il établit par son dernier testament du 27 juin 1848, sa petite nièce Marie-Antoinette Bruyas de Dizimieux, héritière universelle, chargée de payer les autres héritiers au nombre d'une cinquantaine.

Selon son souhait, Etienne Féchet fut enterré auprès de son épouse, au cimetière de St-Martin-la-Plaine où une rue de ce village porte son nom.

• Extérieur et intérieur de son tombeau •

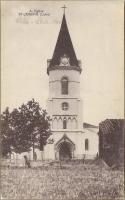

En 1853, suite aux dernières volontés du défunt destinées à aider les habitants du bas de la commune c'est-à-dire (la Jubilière, Milissieux, les Granges, Bissieux, Bérieux, la Bessonnière, Grange-Blanche, le Mas, la Plaine, Montbressieux, etc…) on résolut de satisfaire sa demande, avant même les délibérations. La pensée de posséder une école, fit naître celle de construire une église.

En effet, Etienne Féchet avait compris les nombreuses difficultés pour les parents de faire instruire les jeunes enfants à l'école de St-Martin la Plaine, à cause de la distance et des mauvais chemins souvent impraticables pendant l'hiver. Sans connaissance et étude particulière, il avait réussi dans le commerce parisien, et étant résolu à faire disparaître tous ces inconvénients, il exprima son souhait de construire une école, afin que tous les enfants accédent à l'éducation qu'il n'avait pu recevoir dans sa jeunesse.

Une commission fut nommée chargée de s'occuper des démarches de la donation Féchet avec la construction d'une école, d'une église et d'une place publique au lieu-dit "Monteiller" entre la Bessonnière et Grange-Blanche sur un terrain de 2.290 m2 acheté à Etienne Bonnand de la Bessonnière.

Une souscription lancée auprès des habitants permis de récolter 25.000 francs et d'entreprendre les travaux.

La paroisse fût créée le 8 décembre 1854.

En 1856, le presbytère entouré d'un jardin de 450 m2 est construit à proximité de l'église (aujourd'hui la mairie).

<—— carte postale ancienne

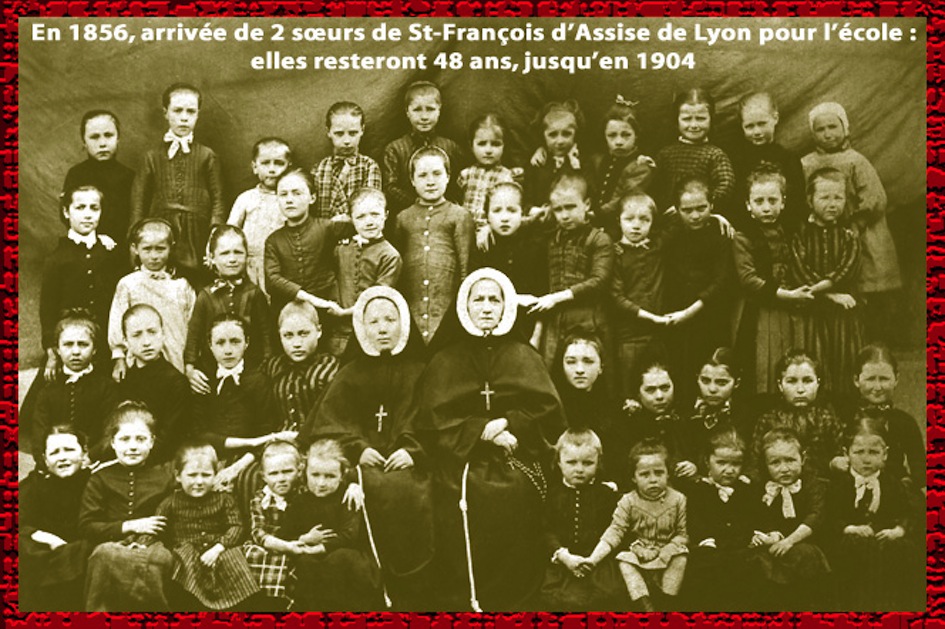

"Selon le voeu du bienfaiteur, l'école sera confiée à la corporation des religieuses St-Charles de Lyon appelées à remplir les fonctions d'institutrices des jeunes enfants des deux sexes du bas de la commune de St-Martin la Plaine."

Dès 1856, on demanda des soeurs St-Charles, mais on ne put en obtenir.

Aussi, on s'adressa à l'ordre de St-François d'Assises et dès l'automne 2 soeurs fûrent installées dans cette école.

Ainsi, grâce à la donation d'Etienne Féchet, et à la contribution généreuse de tous les paroissiens, Saint -Joseph deviendra en 1867, par une suite logique après quelques démêlés administratifs avec Saint-Martin la Plaine une commune indépendante.

Sans ce leg Féchet, et la construction de cette école

St-Joseph n'aurait certainement jamais existé !

Un grand merci à ce généreux bienfaiteur qui un jour peut-être

sera reconnu par la commune de Saint Joseph !

Vous pouvez retrouver toutes ces infos

sur un livret de 28 pages

en cliquant sur le lien :

http://www.cewe-fotobuch.de/view/d228fca1e54638ae2faab0a6c1db6682

Commentaires (10)

- 1. | 27/10/2025

- 2. | 07/01/2025

Une souscription lancée auprès des habitants PERMIT permis de récolter 25.000 francs et d'entreprendre les travaux.Ecoles

- 3. | 18/06/2022

je ne songe pas au niveau national, ni même régional,

mais sur le département ou l'arrondissement ?

Jamais trop tard ! !

- 4. | 20/02/2022

j'ai lu avec intérêt particulier l'histoire de votre ancêtre

et de son brevet de fabrication du pain sans levain sous l'empire napoléonien.

Serait-il possible d'avoir la recette de fabrique déposée par M. Féchet ?

Merci d'avance

- 5. | 02/05/2021

Il y a 3 ans, j'ai déjeuné à "la Fontaine Gaillon" chez Gérard Depardieu. On peut dire que c'est un restaurant pour gastronome avec un réel savoir-faire de la cuisine française et une cave vraiment à la hauteur. Je recommande cet endroit pas loin de l'opéra.

Avec ce site internet, j'ai appris qu'autrefois il y avait en ce lieu un célèbre boulanger qui avait déposé un brevet de pains spéciaux.

Merci à vous.

- 6. | 20/04/2021

Habitante de la rue Michodière à Paris, c'est par par hasard que j'ai trouvé sur ce site internet, votre ancêtre boulanger de Bonaparte qui a travaillé dans ce lieu historique de la place Gaillon, il y a + de 100 ans. Je m'intéresse à l'histoire locale de cet ancien hôtel particulier qui a appartenu à la fille de Louis XIV, la princesse de Bourbon.

J'ai pu apprendre que grâce à la générosité de ce boulanger, au milieu du XIXème siècle, un petit village a pu voir le jour au confins du Rhône et de la Loire avec le nom d'un charpentier "Saint Joseph".

Merci à MONSIEUR Féchet

et pour votre site avec ses photos anciennes.

Rose-Marie

- 7. | 21/03/2021

Félicitations pour toute cette recherche

- 8. | 12/03/2021

Un livre consacré à ma famille paraîtra en septembre : "Les brigades du verre" !

- 9. | 24/01/2021

- 10. | 24/09/2017

il a fallu que tu soit passionné pour faire ces longues recherches et retrouver des trace du passage d'Etienne Féchet a paris

Ajouter un commentaire

Date de dernière mise à jour : 14/08/2024

Merci beaucoup pour ces documents historiques.